|

https://profnastilvspb.ru профлист оцинкованный н57.

|

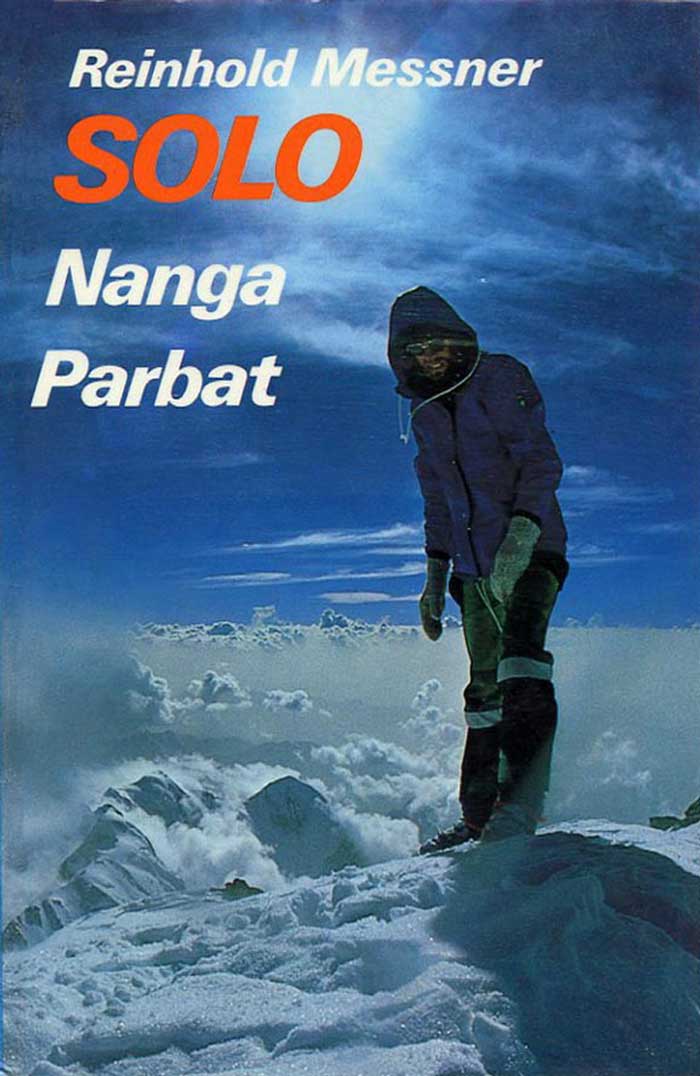

1978. Соло на Нанга Парбат по Диамирской

стене

Месснер

Рейнхольд Месснер

Рейнхольд

Перевод Ирины Махиновой

Первое полностью одиночное восхождение на восьмитысячник в 1978 г.

«Соло? Ну, что же это

такое?» – спрашивали меня отец и кое-кто из друзей. Только что с Эвереста,

казалось бы, никакой необходимости тут же опять куда-то ехать. «Ты ведь уже

всего достиг», – твердили мне люди, пытаясь отговорить от этой экспедиции.

«Я еще не исчерпал всех возможностей», – отвечал я, но они меня не понимали.

Да и трудно было понять, что главное для меня не очередная альпинистская

сенсация, а возможность окунуться в тот фантастический мир, представить себе

который нельзя. Я приходил в ужас не от мысли о восхождении в одиночку, а от

того, что воображал, как всю жизнь буду заниматься тем, чем мне пришлось

заниматься в эти шесть недель между Эверестом и Нанга Парбатом. Невыносимо

по сто раз на дню отвечать на одни и те же вопросы, и чувствовать, что,

умрешь, если сейчас же не совершишь то, что уже давно задумал. Не хотелось

ждать, пока закончится подведение итогов экспедиции на Эверест. «Одиночным

восхождением на Нанга Парбат ты сведешь на нет успех на Эвересте», – как

часто мне приходилось это слышать! Говорили и другое: «Куда еще? Тому, кто

достиг вершины, не следует сразу же подниматься на следующую. Может быть, ты

собираешься там, наверху, заниматься медитацией?». Нет, я желал только снова

стать самим собой.

В одиночку на Нанга Парбат В одиночку на Нанга Парбат

В Европе мне не удавалось

вырваться из круга софитов. Меня представляли, выставляли, я выставлял себя

сам. Меня называли «мастером шоу, сыном своего времени, который прекрасно

знает, какую цену можно запросить за исключительное достижение и как можно

помочь при падении цен на свежую славу». Лишь на миг меня задевало дружеское

предостережение: «Ты слишком быстро растрачиваешь себя». Но я старался не

принимать это близко к сердцу. Я хотел решать свою судьбу сам. Даже если

натыкался на зависть и недоброжелательство тех, кто называл себя «друзьями

гор». Ползли слухи, подозрения. Сомнению был подвергнут успех на Эвересте.

Альпинизм доставлял мне радость, но мой образ жизни критиковали, считая его

«несерьезным для настоящего альпиниста». Я слышал, как шептались «старые

добрые друзья»: Ничего, когда-нибудь и он сумеет приспособиться. Сейчас,

после Эвереста, дела его поправились.

Несмотря на все это, я

хотел идти дальше своей дорогой, даже если меня ждала гибель. За эти шесть

недель у меня редко появлялась возможность разобраться в своих ощущениях,

иначе я уехал бы еще раньше. Я с трудом приходил в себя в паузах между

интервью. Все казалось мне абсолютно бесцветным. Я не желал больше никому

подчиняться, даже самому себе. Обыденная жизнь, которой живут люди, погубила

бы меня. Поэтому я и шел своей дорогой и чувствовал себя сильным, только

когда мой путь и мое «я» совпадали. Откуда бралась эта сила, я не знал и не

ломал голову над объяснениями. Я пользовался ею. Раньше я обретал силу

только в диких ущельях, одиноких долинах и высоких горах.

Еще год назад я пытался все

обдумать, доискивался смысла жизни. Теперь же я принимал ее такой, какая она

есть, со всеми ее уродствами, сумасшествием, ее иронией, как жизнь ради

жизни. Иногда она так проста, что сама отвечает на все вопросы, если только

при этом ни о чем не думать. Пусть другие жалуются, мучаются, я слагаю с

себя это бремя и иду на Нанга Парбат. Ну, вот я и принял решение. И отвечать

за все буду сам. Не знаю, почему меня опять так захватила идея восхождения в

одиночку. Ведь год назад, казалось, я раз и навсегда отказался от этой

затеи. Тогда я чувствовал себя чересчур слабым и слишком старым. Был уже

конец июня. Гуляя днем по Мюнхену, я иногда смотрел на солнце. Меня это

забавляло. Я щурился и в какой-то момент ловил себя на том, что смотрю

вверх, в просветы между облаками, и мой взгляд останавливался на высоте

8.000 метров. Мне казалось, что я правильно определяю эту высоту по цвету

неба. Я перестал думать о печальном в жизни, и моя раздвоенность исчезла.

Она растворилась там, за облаками.

30 июня 1978 года я приехал

в мюнхенский аэропорт с грузом в 20 кг и ручной кладью. Буль, Димбергер,

Шмук и Винтерштеллер выходили на Броуд-пик с экспедиционным грузом, весившим

2.000 кг. Когда мы с Петером Хабелером поднимались на пик Хидден, у нас было

около 200 кг. Теперь я собирался совершить восхождение в одиночку с одной

десятой этого груза. Журналисты задавали обычные вопросы, но все-таки на

этот раз в них чувствовалось что-то особенное.

«Как далеко вы собираетесь

зайти в этом вашем новом предприятии?». Этого я сейчас сказать не могу.

Буду осторожен... В данный момент страха не испытываю.

«Вы уверены, что вам

удастся выполнить то, что задумано?». Нет, я ведь потерпел неудачу на трех

восьмитысячниках. Однако не могу сказать, что я своими результатами

недоволен.

«Ощущения, которые вы

ищите, можно испытать только в альпинизме или в других сферах жизни тоже?».

Во всех сферах.

«Но, наверное, нет более

опасного занятия, чем альпинизм?». Едва ли какое- либо иное занятие в жизни

требует такой честности перед самим собой, особенно на последнем этапе.

Здесь, внизу, я могу в чем-то заблуждаться на свой собственный счет, но там,

наверху, это исключено. Если на высоте 8000 метров я переоценю свои

возможности, то погибну.

«Чем бы вы стали

заниматься, если бы не смогли больше подниматься в горы?». В данный момент я

ухожу один на Нанга Парбат...

«Вы верите в то, что это

одиночное восхождение будет пиком вашей карьеры альпиниста и что оно имеет

смысл?». Когда ты стоишь перед вершиной, вопрос о смысле восхождения не

возникает. Его я могу задавать себе только здесь.

«Все будет нормально!» и

«Так держать!» – такими были последние напутствия, которые я услышал через

окошечко паспортного контроля. Но и в первом и во втором прозвучало: на этот

раз я определенно переборщил. Хотя никто и не сказал этого вслух, я

почувствовал, что они расценивают мое предприятие как самоубийство. Будто бы

моя жизнь не принадлежала мне одному... Несмотря на то, что я не собирался

приблизить свой уход из жизни, я тем не менее желал идти своей дорогой. У

меня было на это право.

В период между двумя

экспедициями у меня было много осложнений. И все из-за того, что я открыто

заявил, что поднялся на Эверест только для самого себя, а не во славу

какой-то страны, то есть не во имя Южного Тироля, Италии или Австрии. При

этом я не представлял ни один из клубов и уж тем более не принадлежал ни к

одной партии. Я действительно сделал это только для себя.

Именно мое желание самому

быть своей единственной целью вызвало возмущение в стране, где все должно

оправдываться идеологическими соображениями. Многие экспедиции на Нанга

Парбат в тридцатые годы, задавшиеся целью победить, шли под знаменем со

свастикой, неся в груди клятву бороться за фатерланд. И с теми же чувствами,

что и к вершине Нанга Парбат, позднее они уходили на войну.

«Когда мы снова здесь и

снова видим Нанга Парбат со сверкающим гребнем, мы забываем обо всех

жизненных невзгодах и понимаем, как прекрасно было бы вернуться домой,

победив эту гигантскую гору. Но еще прекраснее сама возможность отдать свою

жизнь ради такой цели, стать путеводной звездой для новых поколений будущих

борцов» (Фриц Бехтольд, «Немцы на Нанга Парбате»).

Для меня Нанга продолжала

оставаться таинственной, необъяснимой, несмотря на то, что на ее вершине уже

шесть раз побывали люди. Я считал важным подняться на эту гору в одиночку.

Кроме того, я относился к ней с большим уважением. Меня привлекало и долгое

путешествие к подножию горы: бездумное движение вперед, необозримые

ландшафты, в которые я мог войти. Я находился в полузабытьи, и

фантастические картины сменялись в моем сознании. Смерть была включена в мой

план, как реальная возможность. Я испытывал некоторое любопытство и иногда

спрашивал себя: выдержу ли я все это. Да, я ищу доказательств для себя

самого. И снова: «Это восхождение не является реальной альпинистской

проблемой, это фикция, возникшая только в моем сознании. Я хочу подняться на

гору, которая в том виде, в котором я ее себе представляю, не существует.

Отказываясь от всяких технических средств и даже от напарника, я в своих

мечтах превращаю ее совсем в другую гору».

К тому времени я уже дважды

совершал одиночные восхождения. Летом 1969 года я один поднялся на самые

тяжелые стены в Альпах: Северная стена Друат в районе Монблана, разрез

Филиппа на Чиветте, маршрут Сольда по Северной стене Лангкофеля, стена на

Мармоладади-Рокка. А теперь, в 1978 году, я шел на Нанга Парбат. В 1969 году

я опасался устраивать бивак на стене. Я обладал достаточным техническим

мастерством и выдержкой, чтобы совершать эти сверхсложные маршруты в

одиночку и без страховки, но я знал, что мне не хватит моральных сил

остаться на середине стены и переночевать на узкой полке. Только по этой

причине я поднимался очень быстро (все восхождения – за один день) – до

первопрохождения Южной стены Мармелада ди Рокка. Чаще всего я начинал подъем

примерно в 11 часов, чтобы дать немного утихнуть поднявшемуся за ночь

беспокойству. Вечером, часов в пять, я возвращался в долину. На стене я был

полностью сосредоточен на маршруте. Для страха и сомнений просто не

оставалось места. Ощущения одиночества, которого я тогда, наверное, не

выдержал бы, вообще не возникало. На Нанга Парбате все должно было быть

по-другому. Я знал, что придется неделю, а может быть и две, оставаться на

стене одному. И чем выше я поднимусь, тем отчетливее станут трудности

возвращения назад, если оно вообще окажется возможным.

Невыразимое

С невероятным напряжением

иду вперед. Моих незримых спутников со мной нет. Я снова один. Почти не

двигаюсь с места, ощущение такое, будто я парализован. Разгребать глубокий –

по бедра – снег невозможно. Приходится его вытаптывать. Так я пробираюсь

вперед, оставляя за собой глубокую колею. В 10 часов, то есть после трех

часов непосильного труда, я понимаю, что подобным образом вершины мне не

достичь. Ясно и другое: при таком перенапряжении я не смогу спуститься вниз.

Когда ситуация складывается так, что приходится выбирать между жизнью и

смертью, вершина становится мне безразлична. Вершина, которая еще вчера так

сильно меня притягивала. Немедленно поворачивать назад или... рискнуть,

воспользоваться последней возможностью: преодолевая крутой скальный барьер,

кратчайшим путем идти к вершине. Это ощущение бессилия!.. Оторванность от

людей, способная привести любого на грань безумия. Нет никого рядом, чтобы

оценить твое состояние, ни одного человека, которого можно было бы потрогать

рукой, найти в нем опору. Понимание этого не захватывает меня, но

присутствует, а с ним вместе и неуверенность – что ждет меня наверху?

Граница, отделяющая эти два полюса – «отказаться» или «идти дальше», –

становится совсем узенькой. Я все-таки хочу позволить себе последнюю

попытку. Если скалы надо мной проходимы и снег там не лавиноопасен, то у

меня еще есть небольшой шанс.

Скалолазание с детства было

моей сильной стороной. Я лезу осторожно, но выкладываюсь полностью – это

необходимо на вертикальных стенах в Доломитах, иначе вверх вообще не

подняться. Но восхождения в Доломитах – безобидная прогулка в сравнении с

Нанга Парбатом. Как это я не сорвался здесь, на высоте 8000 метров, обутый в

неуклюжие двойные ботинки, в солнцезащитных очках, – загадка. Скорее всего,

мне помог мой природный инстинкт. А может быть, моя душа уже там, наверху,

на вершине, до которой рукой подать. Я балансирую на перемычках шириной в

ладонь и пробираюсь по желобу. Я начеку, внутренние резервы организма, о

наличии которых я и не подозревал, полностью мобилизованы. Я оказываюсь то в

тени, то на свету: облака набегают на солнце. Все очертания размыты.

Временами идет снег. В долине темно, только иногда в тумане появляются и тут

же исчезают клочки высокогорных пастбищ. Постичь и описать все это

невозможно. В голове у меня то полная ясность, то вновь подступающее

безумие. Я никогда не сольюсь с этим миром. Горизонт на западе кажется

нереальным и бесконечно далеким. Представить себе людей там, внизу, уже

невозможно. Ни сострадания к себе, ни гордости. Утренние страхи и ни с чем

не сравнимое ощущение, возникающее оттого, что ты здесь, заключили в моей

душе перемирие. От горделивого чувства своей избранности, знакомого мне по

прошлым экспедициям, не осталось и следа. Я вовсе не хочу бежать из нашей

индустриальной эры в первобытную эпоху. Не бегу и от людей, я просто в пути.

Поднимаясь без всякого смысла по этой вертикальной ледяной пустыне, я хочу

окунуться в то самое одиночество, которое уже в течение нескольких месяцев

стало для меня привычкой. Я окончательно распрощался с нашим упорядоченным

миром. Несколько дней живу во льдах, в этой хаотичной пустоте, и постигаю

все то, что пронизывает мое тело. Я открываю мир заново. Картина вокруг меня

абсолютно нереальна. Пустота влечет меня зазывнее украшенных рекламными

плакатами бульваров. Чем пустыннее тут, тем острее мое зрение, тем больше

картин возникает перед моим внутренним взором. Во время этого подъема во мне

пробуждается и одновременно погибает все человеческое. Постепенно изнурение

достигает такой степени, что я уже ни о чем не могу думать. И все-таки,

несмотря на усталость, для меня нет никаких неясностей. Высокое и банальное

уживаются в моей душе. Простейшие физиологические потребности приобретают

такое же значение, как и самая возвышенная философская система...

Я очень медленно поднимаюсь

по вершинной трапеции. То и дело получаю возможность воспользоваться

скальными барьерами. Часто приходится перебираться по снежным перемычкам и

желобам. Во время передышек я уже вижу на западе широкие полоски земли. Над

ними прозрачная вуаль из дымки и облаков. Мир вокруг меня пустынен и

призрачен, приятно смотреть по сторонам, появляется ощущение свободы. Лезу

спокойно, без всяких неожиданностей. Только там, где снег в узких трещинах

покрыт твердым настом, трудно находить ногами надежную опору. Я не вгоняю

крючья в скалы для страховки, но тем не менее срыва не боюсь. Только иногда

одолевают сомнения: хватит ли мне сил. Сейчас я получаю удовольствие от

контакта со льдом, скалами, снегом. Особенно когда на крутых взлетах я

снимаю перчатки и чувствую пальцами грубую поверхность скал, их твердость,

несмотря на то что пальцы слегка онемели. Скалы шершавые, как наждачная

бумага, – ботинки не соскользнут. Если я начинаю идти быстрее, чем того

позволяют мне мои слабеющие силы, сразу же приходится останавливаться. Я

сознательно дышу чаще, как бы вентилирую легкие, чтобы накачать в кровь

побольше кислорода. Я знаю, какую напряженную работу предстоит выполнить,

прежде чем я дойду до вершины, и каждый раз, когда я смотрю на нее,

упирающуюся в небо, ее облик отзывается во мне болью. Мои глаза продолжают

находить трещинки, в которые можно было бы вогнать крюк, но я этого не

делаю. Единственный крюк, который я взял с собой, лежит в кармане анорака,

на самый крайний случай. Если трещины достаточно широкие, чтобы просунуть в

них пальцы одной руки и зацепиться, я чувствую себя в относительной

безопасности. Я стараюсь ставить ноги так, чтобы образовавшийся рычаг был не

слишком велик и мышцы голени не перенапрягались. Звук, возникающий

вследствие трения моих кошек о скалистую поверхность, похож на хруст. Этот

хруст да еще мое тяжелое дыхание – вот, пожалуй, и все звуки, которые я

слышу.

Поднимаюсь по крутому взлету высотой примерно 80 метров и вижу за ним

маленькие снежные поля – идти нужно через них. Я

понимаю, что это потребует от меня еще большего напряжения сил. Скалы мне

нравятся больше, чем пологие снежные участки. Отсюда я мог бы перепрыгнуть

на почти вертикальную стену справа от линии падения вершины и подниматься

там по сухим скалам. Но без веревки это немыслимо. Поэтому я вынужден пойти

на выматывающую последние силы работу по вытаптыванию снега, чтобы двигаться

напрямик дальше. Для меня всегда одиночное восхождение с самостраховкой

отличалось от одиночного восхождения без всяких технических приспособлений.

Возможность одолеть такую стену с помощью крючьев или ледобуров не привлекла

бы меня... Все труднее идти дальше. Порой ноги перестают меня слушаться. Я

продвигаюсь вперед ровно настолько, насколько хватает сил, потом сажусь в

снег и отдыхаю. Немного придя в себя, смотрю наверх. Затем поднимаюсь и иду

дальше. Мысль о том, что я все-таки потерплю поражение, не покидает меня

даже на этих последних снежных полях. Но есть и вера в то, что вершина будет

покорена. Преодоление каждого метра пути –

это и преодоление самого себя. В разреженном

воздухе, где ощущается нехватка кислорода, необходимость двигаться дальше,

бороться с силами тяготения для моего изнуренного организма становится

невероятно мучительной. Отчетливо ощущаю согласованность в своих движениях,

хотя она мне и знакома по многим другим восхождениям. Но сейчас эта

согласованность проявляется сильнее, чем обычно. Сознание опасности подъема

не парализует мышц и не мешает моему продвижению. Вследствие предельной

усталости иду все медленнее и медленнее. Но когда после нескольких минут

отдыха бросаю взгляд наверх, чувствую облегчение. Скалы холодные как лед, но

стоит солнечным лучам их коснуться, как они начинают казаться теплыми и не

такими шершавыми. Браться за них руками в тени труднее. Воздух над вершинным

гребнем еще чистый, небо иссиня-черное. Кончается ли там мир? Хотя я и не

потею, на языке привкус соли. Когда облизываю губы, во рту все слипается.

Через полчаса дохожу до уступа, на который могу поставить ногу. В течение

нескольких секунд думаю, не вбить ли мне крюк для страховки хотя бы на

четверть часа. Но отказываюсь от этого и устраиваюсь на уступе просто так.

Ноги болтаются над пропастью, я пытаюсь расслабиться. Спиной опираюсь о

почти вертикальную стену. Чувствую давление на спину и влажный холодок

сзади, он постепенно проникает в мое тело сквозь одежду. Отдыхаю меньше, чем

надо, потом осторожно встаю и снова смотрю наверх. Стена надо мной стала

круче. Если разжать пальцы, то упадешь в бездонную пропасть. Пристраиваю

фотоаппарат и, сняв себя дважды,

достаю из кармана брюк

черствую хлебную лепешку и медленно ее жую. Опять прижимаюсь к огромному

выпирающему брюху скалы, обе ступни на полочке, напоминающей стул.

Прислонившись к стене, я могу стоять спокойно. Просовываю руки в перчатках

между щекой и стеной и принимаю позу спящего стоя человека. В высшей степени

удовлетворенный, жуя хлеб, размышляю –

до вершины еще каких-нибудь пятьдесят

метров. Последние пятьдесят метров скального контрфорса на вершинной

трапеции.

«Все нормально», – говорю

сам себе.

«Конечно», – отвечает

кто-то другой, – «Хотя ты и поднимаешься медленно. Но вниз пойдет быстрее».

Знаю. Я всегда находил путь

вниз. На этот счет у меня никаких иллюзий, так как я знаю: последние метры

будут самыми тяжелыми, к тому же мешкать больше нельзя. Я выпрямляюсь,

потом, слегка наклонившись, смотрю вниз, на стену. Ни малейшего желания

думать о спуске. Сейчас нужно идти наверх. Меня мучает жажда. Попить я смогу

теперь только вечером. Каждый раз, когда мой взгляд скользит мимо неуклюжих

ботинок вниз, к серому поблескивающему языку ледника у подножия стены, в

животе появляется неприятное чувство, и я инстинктивно цепляюсь за стену

крепче. Когда я смотрю вниз, в кажущуюся бесконечной глубину, я испытываю

неуверенность, которая исчезает на подъеме. В то время как я лезу,

рассчитывая каждый свой шаг, этих неприятных ощущений во всем теле не

возникает. Они не возникают и тогда, когда я, поднимаясь, смотрю вниз между

ног. Нечто неприятное охватывает меня, только если я не сосредоточен на

скалах, а стою спокойно. Подобное я испытывал уже в детстве, когда, совершая

восхождения в Доломитах, оказывался на самых узких гребнях, на стоянках. Мне

стало легче после довольно продолжительного отдыха. Собираюсь и начинаю

подъем. Это не самый решающий этап, не финишный рывок, я поднимаюсь

увереннее, чем раньше. Неудача теперь исключена, хотя мои силы почти

исчерпаны. Какое-то мгновение я думаю о том, что мне не хватает времени на

спуск, но эта мысль быстро улетучивается. Я больше не борюсь с тяжестью в

теле. Я тащусь, и усталость заполняет все. Дыхание – как у собаки. Слюна,

вытекающая из уголков рта, замерзает на бороде. Лоб, которым я тоже упираюсь

в ледоруб, пылает. Я скорчился, лицо перекошено, я позабыл обо всем на

свете. Как хрипят легкие! Как колотится сердце! Эти звуки больно отдаются в

моей голове.

Поднимаюсь вверх по

низенькому сугробу. Вдруг раздается тихий звон: с объектива моей камеры

соскочила крышка и упала на 10 метров вниз. Возвращаться нет сил. Мне надо в

другую сторону. Я могу теперь идти только вверх, я хочу идти только вверх.

Фотографирую реже. На сложных участках все равно не до съемок. Обе руки

нужны для лазанья, а пользоваться автоспуском нет желания: тогда пришлось бы

по три раза проходить один и тот же отрезок маршрута.

Я достигаю вершины примерно

в 16 часов 9 августа. Втыкаю ледоруб на

самом высоком месте в снег и осматриваюсь. До Серебряного седла, под которым

погибли Вилли Вельценбах и Вилли Меркль, кажется, рукой подать. Справа от

него долина Рупал, между ними провал высотой до неба. Я уже стоял здесь 8

лет тому назад, примерно в это же время. С Гюнтером, которого на спуске

настигла лавина. Хожу вокруг, еще раз оглядываюсь, не верится, что я на

вершине. Такого взрыва эмоций, как на Эвересте, эта победа у меня не

вызывает. Я совершенно спокоен, таким спокойным я на восьмитысячнике еще

никогда не был. Позже я пытался понять, почему именно здесь не пережил

такого эмоционального всплеска, как на Эвересте, где меня сотрясали рыдания,

и пришел к выводу, что на вершине Нанги, где я был совсем один, я просто не

мог себе позволить столь бурного выражения чувств. Стоя на покрытом фирном

гребне, я оглядываю окрестности и, сделав полный оборот вокруг себя,

запечатлеваю все в памяти. Сказать же, что именно я увидел, не могу. Нет ни

ликования, ни подавленности, но нет и безразличия. Только облегчение и

немножко гордости. Отряхнувшись, сажусь лицом к западу, поставив обе ступни

на скалы, торчащие из снега всего в нескольких метрах ниже острой вершинной

пирамиды.

16.30. Вспоминаю о взятой

наверх странице Библии и достаю из анорака алюминиевый футляр и крюк. Я

забиваю его в первую же трещину, до которой могу дотянуться с того места,

где сижу. Закрепляю футляр, еще раз достаю из него страницу Библии и

выцарапываю на ней имя, маршрут

и дату. Я спокоен

даже тогда, когда вижу карниз, по которому мы с Гюнтером спускались в 1970

году со стены Рупал. В течение 10 минут фотографирую, сначала на цветную

пленку, потом на черно-белую, затем снова на цветную. Снег на вершине теперь

утоптан. Я фотографируюсь, становясь спиной к востоку, югу, западу и опять к

востоку. Горы Каракорума едва различимы. Они скрыты за массивным покрывалом

облаков, которые, надвинулись снизу, из долины Инда. На юге становится виден

пик Рупал, он кажется крошечным. Не очень-то верится, что он имеет высоту

5000 метров. Стена Мацено, хотя и крутая, выглядит отсюда невзрачной, а пик

Ганало вообще не производит впечатления. Я и моя идея – едины. Мир

остановился и замер. Как он огромен здесь, наверху! Подо мной, на юге, в

невероятной глубине, я вижу озеро и зеленые ковры. По хребту тянутся первые

полосы тумана. Незатейливая игра тумана, а затем открывается еще более

таинственный вид на долину Диамир. Я протягиваю руку к Серебряному плато на

северо-востоке, как будто там кто-то есть. Ветер усиливается, он заметает

мои следы. Вершина, на которой я стою, отбрасывает серо-голубую тень на

долину Рупал. Все остается неизменным до тех пор, пока солнце не исчезает за

горизонтом. Вот уже и пять часов.

По скалам мне не

спуститься, слишком они круты, а через западную мульду путь очень тяжелый.

«Будет поздно, если ты сейчас же не начнешь спуск». Пусть на небе покажется

луна. Меня все еще завораживают тяжелые облака, заполняющие расположенные на

1000 метров ниже меня долины и ползущие по спинам гор. Ночь медленно

завладевает долинами, она похожа на неясные, прохладные, как роса,

испарения, в которых расплываются все очертания. Теплый солнечный свет

задерживается только на верхних слоях облаков. Я никак не могу расстаться с

вершиной. Вдруг в ярких солнечных лучах в воздухе сверкнули ледяные

кристаллики. Теперь мне действительно пора вниз, думаю я. Найду ли я ночью

палатку? Какие странные иногда принимаешь решения, когда речь идет о том,

чтобы выжить. Вершина кажется мне такой спокойной, а спуск – не имеющим

значения. Как будто я сам ничего не значу, словно бы вышел из моря

одиночества в покой Вселенной. Насколько хватает глаз, простираются облака,

покрытые фирном вершины и никаких признаков жизни. Эта гора – символ

враждебности всему живому, обитель холода и полной отрешенности – вызывает у

меня особенное ощущение, будто я постиг смысл мироздания. Горизонт вокруг

меня – это круг. Мои следы на снегу – единственное доказательство

совершающихся изменений. Я страдаю оттого, что не могу ни с кем поделиться

этими сильными ощущениями. Но то, что я испытываю, я бы, наверное, не сумел

облечь в слова. Я пришел сюда, где могу окончательно перестать мыслить.

Туманный горизонт, дрожащий воздух – это по ту сторону человеческого языка.

Невозможно объяснить даже приблизительно, что я ощущаю. Я просто сижу здесь

и растворяюсь в этих ощущениях. Я проникаю в суть вещей... Хочется навсегда

затеряться в этом полумраке над горизонтом. «Я», – говорю я себе, но даже

этот единственный звук, исторгнутый моей гортанью, грозит разорвать меня.

Когда сижу так, я становлюсь облаком, туманом. Безбрежный покой вызывает

ощущение умиротворенности. А тишина заставляет меня с большой осторожностью

прикасаться к вершине. Это я и все-таки не я? Когда я снова хочу что-то

сказать, вершина не дает мне говорить. История моей жизни расстилается

передо мной, как ветер. При этом я начинаю ясно понимать, что так и может

длиться бесконечно. Но меня это не печалит. Мир заключает меня в свои

объятия, и я вижу, как все в нем бродит, клубится. Когда я стоял здесь 8 лет

назад, мои ощущения были более яркими – или другими. А может быть, и теми

же. Гюнер в это время преодолевал последний на пути к вершине гребень. На

какое-то мгновение мне показалось, что я парю на одном из этих облаков и

вижу, как мы обнимаем друг друга. Потом было отчаяние, когда стало ясно, что

спускаться по пути подъема невозможно. Это отчаяние стоит между нами

упреком. Сегодня я не так взволнован. Тогда Нанга была моим первым

восьмитысячником и у меня еще не было опыта. Через час я спускаюсь с

вершины.

Сначала по Южному гребню,

потом по снегу через Западную мульду. Тени уже длинные. След позади меня

выделяется темной полоской на розоватой поверхности снега. Шаг за шагом я

почти падаю вниз. Понимаю, насколько я устал и разбит. Иногда больших усилий

стоит просто вытащить ногу из глубокого снега. Когда я замечаю, что

гребешок, по которому иду, теряется в нагромождении скал, уже слишком поздно

возвращаться назад – я слишком изнурен. О спуске напрямик тоже не может быть

и речи, так как между мной и Западной мульдой – вертикальные ступени.

Доверившись своему инстинкту, ищу новый путь между осыпями и снежными

полями. Иногда приходится концентрировать все свои усилия на

одной-единственной точке, чтобы не сорваться. Когда я прихожу к биваку, мир

вокруг меня снова обретает смысл. Маленькая обледенелая палатка. Стенки

покосились. Вход такой узкий, что я едва в него протискиваюсь. Уже сидя в

палатке и выставив ноги наружу, я снимаю ботинки и ударяю ими друг о друга,

чтобы стряхнуть снег, потом убираю их внутрь. Еще светло. Ложусь на спальный

мешок, который расстелен на каремате шириной чуть меньше метра, и пытаюсь

привести в порядок свои вещи. Я закрываю глаза, чтобы как следует

расслабиться. Думаю о спуске. Я отрезан от остального мира, совершенно один

– как это мне знакомо!

Книга Месснера Рейнхольда

«Соло Нанга Парбат»

впервые опубликована

в 1980 году. |